La tête dans les étoiles – Une nouvelle attraction dans les Cantons-de-l’Est

Une station habituée aux étoiles… et aux distinctions Force est de constat

Une parenthèse monastique

L’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac permet à des laïcs de vivre une parenthèse monastique dans un cadre propice au recueillement et la méditation.

Si monastère rime avec austère, celui de Saint-Benoît-du-Lac rime aussi avec hospitalité. Depuis plus de 50 ans, cette abbaye de l’Estrie (Cantons-de-l’Est) permet à des laïcs de vivre une parenthèse monastique dans un cadre propice au recueillement et la méditation. Dans la beauté de la paix, pour reprendre sa devise. Je n’étais pas le premier, loin de là. À l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac en Estrie, on est habitué à recevoir des «invités» pour une nuit ou plus, avec pour chaperon ce silence qui s’étire des chambres aux repas, où les dialogues, tout juste perturbés par une musique de fond (pour la cafétéria), se résument aux cliquetis des couverts… Une cinquantaine de chambres au style dépouillé – dont quelques suites – sont mises à disposition des quêteurs de quiétude, réparties entre le monastère et la Villa Sainte-Scholastique, toute proche, réservée aux dames.

© Olivier Pierson

L’hospitalité est inscrite en majuscules dans cette communauté vivant au rythme des touristes et des offices, qui commencent par les matines (5 heures) et se terminent avec les complies (19 h 45), auxquels le public a accès toute l’année. La vie de la trentaine de moines s’articule autour de la prière et du travail, qui permet aux Bénédictins de subvenir à leurs besoins et d’assurer l’entretien de l’imposant édifice, avec l’aide de laïcs. La fromagerie, qui écoule une grosse partie de sa production au Québec (cinq variétés dont leur fameux bleu), constitue la principale source de revenus, devant le cidre de pomme et autres dérivés, cantonnés essentiellement aux étagères de la boutique du sous-sol, où cohabitent, entre autres, produits locaux et régionaux.

Pour la petite histoire, le premier fromage fut fabriqué en 1943. L’ancien prieuré devenu abbaye en 1952, bordé par l’immense lac Memphrémagog, à cheval entre le Canada et les États-Unis, jouit d’un panorama propice au ressourcement, avec à l’horizon les montagnes américaines du Vermont et du New Hampshire.

Fromagerie de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac © Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac

Les amateurs de marche peuvent se diriger vers le Sentier de prière, un entrelacs de chemins spirituels à l’abri d’une forêt, accessible en longeant les vergers près de la Tour Saint-Benoît, une chapelle située à l’entrée du site qui mérite aussi une halte.

Quand on arrive dans cette abbaye fondée en 1912 par des moines venus de France, on est frappé par la sobriété de ses lignes, mais aussi la luminosité et la couleur injectées dans l’ensemble. On est loin du classicisme de ses cousines françaises ! Le corridor de l’hôtellerie, avec son enfilade d’arcs en briques (une constante dans ce lieu) et son sol en damier pétillant, en est l’illustre exemple. Il mène à l’église abbatiale, la partie la plus récente de cet ensemble architectural (1990-1994), qui porte la signature de l’architecte montréalais d’origine roumaine Dan S. Hanganu et rappelle au passage le musée Pointe-à-Callière à Montréal, une autre de ses réalisations.

Conçu en 1955, le bâtiment réservé à l’hébergement des personnes extérieures est l’œuvre de deux moines architectes, les pères Paul Bellot (originaire de France) et Claude-Marie Côté, à qui l’on doit aussi les plans du monastère. Ce secteur interdit au public réserve quelques belles surprises, à commencer par l’escalier central de la tour Saint-Jean-Baptiste, dont la perspective en contre-plongée change radicalement la dimension. On peut également citer la salle du chapitre, un endroit important dans la vie monastique ; le grand réfectoire, avec ses grandes arches géométriques vert pastel, où des laïcs peuvent être invités à partager un repas avec les religieux ; ou encore le corridor, dont les lignes s’avèrent plus douces que celles de l’hôtellerie.

À noter que les visiteurs, et c’est une nouveauté, ont désormais accès à certaines parties privées grâce à un forfait permettant par exemple d’atterrir sur une des terrasses extérieures, synonyme de vue imprenable sur le panorama alentour. Une autre façon de se mesurer à l’harmonie ambiante.

Une station habituée aux étoiles… et aux distinctions Force est de constat

Encourager le tourisme d’impact, socialement engagé. Et si on passait au t

Au Nunavik, l’arrière-saison débarque bien avant l’équinoxe d’automne, dès l

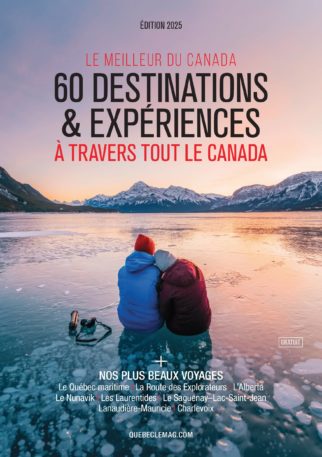

60 destinations et expériences à découvrir à travers tout le Canada, pour étancher sa soif de grands espaces, de rencontres et d’aventures.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour le recevoir gratuitement en version numérique !

Copyright 2018-2025 Québec le Mag – Mentions légales – CGU – Crédits – Politique de Cookies